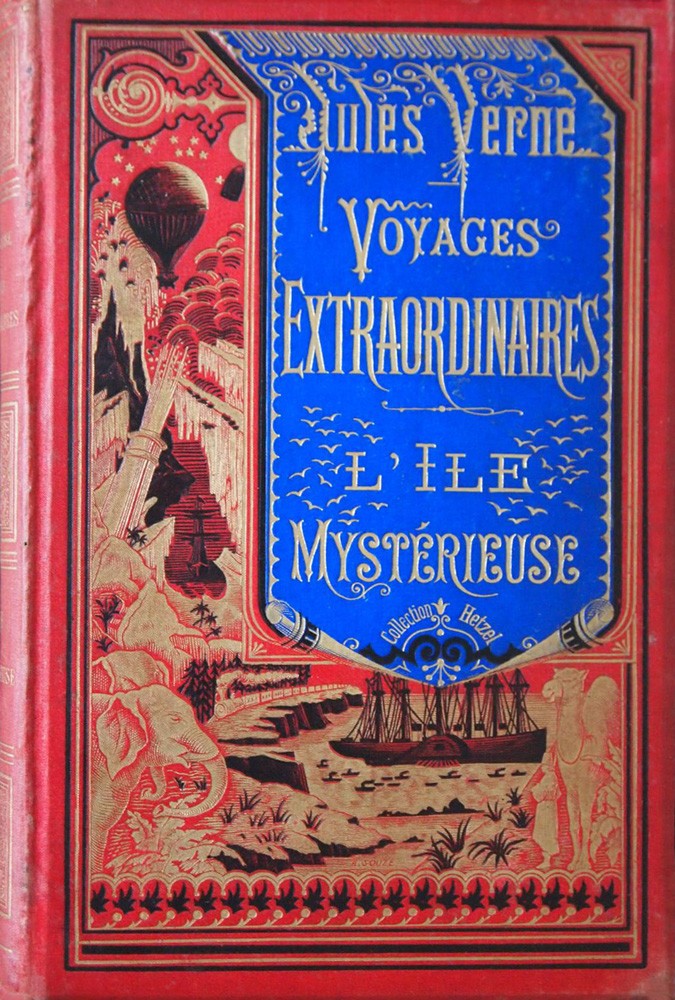

L'île mystérieuse

Play Sample

PARTIE 1

LES NAUFRAGÉS DE L'AIR

CHAPITRE I

«Remontons-nous?

— Non!Au contraire!Nous descendons!

— Pis que cela, monsieur Cyrus!Nous tombons!

— Pour Dieu!Jetez du lest!

— Voilà le dernier sac vidé!

— Le ballon se relève-t-il?

— Non!

— J'entends comme un clapotement de vagues!

— La mer est sous la nacelle!

— Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous!»

Alors une voix puissante déchira l'air, et ces mots retentirent:

«Dehors tout ce qui pèse!...tout!et à la grâce de Dieu!»

Telles sont les paroles qui éclataient en l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers quatre heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865.

Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année, et pendant lequel le baromètre tomba à sept cent dix millimètres.Ce fut un ouragan, sans intermittence, qui dura du 18 au 26 mars.Les ravages qu'il produisit furent immenses en Amérique, en Europe, en Asie, sur une zone large de dix-huit cents milles, qui se dessinait obliquement à l'équateur, depuis le trente-cinquième parallèle nord jusqu'au quarantième parallèle sud!

Villes renversées, forêts déracinées, rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarets, navires jetés à la côte, que les relevés du Bureau-Veritas chiffrèrent par centaines, territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage, plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer: tels furent les témoignages de sa fureur, qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan.Il dépassait en désastres ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le 25 octobre 1810, l'autre le 26 juillet 1825.

Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer, un drame, non moins saisissant, se jouait dans les airs bouleversés.En effet, un ballon, porté comme une boule au sommet d'une trombe, et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air, parcourait l'espace avec une vitesse de quatre-vingt-dix milles à l'heure, en tournant sur lui-même, comme s'il eût été saisi par quelque maelström aérien.Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle, qui contenait cinq passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs, mêlées d'eau pulvérisée, qui traînaient jusqu'à la surface de l'Océan.

D'où venait cet aérostat, véritable jouet de l'effroyable tempête?De quel point du monde s'était-il élancé?Il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan.Or, l'ouragan durait depuis cinq jours déjà, et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le 18.On eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin, car il n'avait pas dû franchir moins de deux mille milles par vingt-quatre heures?en tout cas, les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ, car tout point de repère leur manquait.Il devait même se produire ce fait curieux, qu'emportés au milieu des violences de la tempête, ils ne les subissaient pas.Ils se déplaçaient, ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation, ni de leur déplacement dans le sens horizontal.Leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard qui s'amoncelait sous la nacelle.Autour d'eux, tout était brume.Telle était même l'opacité des nuages, qu'ils n'auraient pu dire s'il faisait jour ou nuit.Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'Océan n'avaient dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones.Leur rapide descente avait seule pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient au-dessus des flots.

Cependant, le ballon, délesté de lourds objets, tels que munitions, armes, provisions, s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère, à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds.Les passagers, après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle, trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas, n'avaient pas hésité à jeter par-dessus le bord les objets même les plus utiles, et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide, de cette âme de leur appareil, qui les soutenait au-dessus de l'abîme.

La nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques.Puis le jour reparut, et, avec le jour, l'ouragan marqua une tendance à se modérer.Dès le début de cette journée du 24 mars, il y eut quelques symptômes d'apaisement.À l'aube, les nuages, plus vésiculaires, étaient remontés dans les hauteurs du ciel.En quelques heures, la trombe s'évasa et se rompit.Le vent, de l'état d'ouragan, passa au «grand frais», c'est-à-dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié.C'était encore ce que les marins appellent «une brise à trois ris», mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable.

Vers onze heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée.L'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit, qui se sent même, après le passage des grands météores.Il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest.Il paraissait s'être tué lui-même.Peut-être s'était-il écoulé en nappes électriques, après la rupture de la trombe, ainsi qu'il arrive quelquefois aux typhons de l'océan Indien.

Mais, vers cette heure-là aussi, on eût pu constater, de nouveau, que le ballon s'abaissait lentement, par un mouvement continu, dans les couches inférieures de l'air.Il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu, et que son enveloppe s'allongeait en se distendant, passant de la forme sphérique à la forme ovoïde.

Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de deux mille pieds au-dessus de la mer.Il jaugeait cinquante mille pieds cubes, et, grâce à sa capacité, il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air, soit qu'il eût atteint de grandes altitudes, soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale.En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore, la nacelle, les quelques vivres qu'ils avaient conservés, tout, jusqu'aux menus ustensiles qui garnissaient leurs poches, et l'un d'eux, s'étant hissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat.

Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées, et que le gaz leur manquait!

Ils étaient donc perdus!en effet, ce n'était ni un continent, ni même une île, qui s'étendait au-dessous d'eux.L'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût mordre.

C'était l'immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence!C'était l'Océan sans limites visibles, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de quarante milles!C'était cette plaine liquide, battue sans merci, fouettée par l'ouragan, qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées, sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches!Pas une terre en vue, pas un navire!

Il fallait donc, à tout prix, arrêter le mouvement descensionnel, pour empêcher que l'aérostat ne vînt s'engloutir au milieu des flots.Et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle.Mais, malgré leurs efforts, le ballon s'abaissait toujours, en même temps qu'il se déplaçait avec une extrême vitesse, suivant la direction du vent, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest.

Situation terrible, que celle de ces infortunés!Ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat.Leurs tentatives ne pouvaient aboutir.L'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus.Le fluide s'échappait sans qu'il fût aucunement possible de le retenir.La descente s'accélérait visiblement, et, à une heure après midi, la nacelle n'était pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l'Océan.

C'est que, en effet, il était impossible d'empêcher la fuite du gaz, qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil.En allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait, les passagers avaient pu prolonger, pendant quelques heures, leur suspension dans l'air.

Mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée, et, si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelle et ballon auraient définitivement disparu dans les flots.

La seule manœuvre qu'il y eût à faire encore fut faite à ce moment.Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques, et qui savaient regarder la mort en face.On n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres.

Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute.La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer, si elle y tombait.

À deux heures, l'aérostat était à peine à quatre cents pieds au-dessus des flots.En ce moment, une voix mâle — la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte — se fit entendre.À cette voix répondirent des voix non moins énergiques.

«Tout est-il jeté?

— Non!Il y a encore dix mille francs d'or!»

Un sac pesant tomba aussitôt à la mer.

«Le ballon se relève-t-il?

— Un peu, mais il ne tardera pas à retomber!

— Que reste-t-il à jeter au dehors?

— Rien!

— Si!...La nacelle!

— Accrochons-nous au filet!et à la mer la nacelle!»

C'était, en effet, le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat.Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de deux mille pieds.

Les cinq passagers s'étaient hissés dans le filet, au-dessus du cercle, et se tenaient dans le réseau des mailles, regardant l'abîme.

On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats.Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical.L'appareil, flottant dans l'air, se comporte comme une balance d'une justesse mathématique.On comprend donc que, lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque.C'est ce qui arriva dans cette occasion.

Mais, après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre.

Le gaz fuyait par la déchirure, qu'il était impossible de réparer.

Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire.Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais.Ils n'avaient plus à compter que sur l'aide de Dieu.

À quatre heures, le ballon n'était plus qu'à cinq cents pieds de la surface des eaux.Un aboiement sonore se fit entendre.Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de son maître dans les mailles du filet.

«Top a vu quelque chose!» s'écria l'un des passagers.

Puis, aussitôt, une voix forte se fit entendre:

«Terre!terre!»

Le ballon, que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest, avait, depuis l'aube, franchi une distance considérable, qui se chiffrait par centaines de milles, et une terre assez élevée venait, en effet, d'apparaître dans cette direction.

Mais cette terre se trouvait encore à trente milles sous le vent.Il ne fallait pas moins d'une grande heure pour l'atteindre, et encore à la condition de ne pas dériver.Une heure!Le ballon ne se serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide?

Telle était la terrible question!Les passagers voyaient distinctement ce point solide, qu'il fallait atteindre à tout prix.Ils ignoraient ce qu'il était, île ou continent, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés!Mais cette terre, qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas, qu'elle dût être hospitalière ou non, il fallait y arriver!

Or, à quatre heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir.

CHAPITRE II

Il rasait la surface de la mer.Déjà la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet, l'alourdissant encore, et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi, comme un oiseau qui a du plomb dans l'aile.Une demi-heure plus tard, la terre n'était plus qu'à un mille, mais le ballon, épuisé, flasque, distendu, chiffonné en gros plis, ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure.Les passagers, accrochés au filet, pesaient encore trop pour lui, et bientôt, à demi plongés dans la mer, ils furent battus par les lames furieuses.L'enveloppe de l'aérostat fit poche alors, et le vent s'y engouffrant, le poussa comme un navire vent arrière.

Peut-être accosterait-il ainsi la côte!

Or, il n'en était qu'à deux encablures, quand des cris terribles, sortis de quatre poitrines à la fois, retentirent.Le ballon, qui semblait ne plus devoir se relever, venait de refaire encore un bond inattendu, après avoir été frappé d'un formidable coup de mer.Comme s'il eût été délesté subitement d'une nouvelle partie de son poids, il remonta à une hauteur de quinze cents pieds, et là il rencontra une sorte de remous du vent, qui, au lieu de le porter directement à la côte, lui fit suivre une direction presque parallèle.Enfin, deux minutes plus tard, il s'en rapprochait obliquement, et il retombait définitivement sur le sable du rivage, hors de la portée des lames.

Les passagers, s'aidant les uns les autres, parvinrent à se dégager des mailles du filet.Le ballon, délesté de leur poids, fut repris par le vent, et comme un oiseau blessé qui retrouve un instant de vie, il disparut dans l'espace.

La nacelle avait contenu cinq passagers, plus un chien, et le ballon n'en jetait que quatre sur le rivage.

Le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le filet, et c'est ce qui avait permis à l'aérostat allégé, de remonter une dernière fois, puis, quelques instants après, d'atteindre la terre.

À peine les quatre naufragés — on peut leur donner ce nom — avaient-ils pris pied sur le sol, que tous, songeant à l'absent, s'écriaient: «Il essaye peut-être d'aborder à la nage!Sauvons-le!sauvons-le!»

Ce n'étaient ni des aéronautes de profession, ni des amateurs d'expéditions aériennes, que l'ouragan venait de jeter sur cette côte.C'étaient des prisonniers de guerre, que leur audace avait poussés à s'enfuir dans des circonstances extraordinaires.

Cent fois, ils auraient dû périr!Cent fois, leur ballon déchiré aurait dû les précipiter dans l'abîme!Mais le ciel les réservait à une étrange destinée, et le 20 mars, après avoir fui Richmond, assiégée par les troupes du général Ulysse Grant, ils se trouvaient à sept mille milles de cette capitale de la Virginie, la principale place forte des séparatistes, pendant la terrible guerre de Sécession.Leur navigation aérienne avait duré cinq jours.

Voici, d'ailleurs, dans quelles circonstances curieuses s'était produite l'évasion des prisonniers, — évasion qui devait aboutir à la catastrophe que l'on connaît.

Cette année même, au mois de février 1865, dans un de ces coups de main que tenta, mais inutilement, le général Grant pour s'emparer de Richmond, plusieurs de ses officiers tombèrent au pouvoir de l'ennemi et furent internés dans la ville.L'un des plus distingués de ceux qui furent pris appartenait à l'état-major fédéral, et se nommait Cyrus Smith.

Cyrus Smith, originaire du Massachussets, était un ingénieur, un savant de premier ordre, auquel le gouvernement de l'Union avait confié, pendant la guerre, la direction des chemins de fer, dont le rôle stratégique fut si considérable.Véritable Américain du nord, maigre, osseux, efflanqué, âgé de quarante-cinq ans environ, il grisonnait déjà par ses cheveux ras et par sa barbe, dont il ne conservait qu'une épaisse moustache.Il avait une de ces belles têtes «numismatiques», qui semblent faites pour être frappées en médailles, les yeux ardents, la bouche sérieuse, la physionomie d'un savant de l'école militante.C'était un de ces ingénieurs qui ont voulu commencer par manier le marteau et le pic, comme ces généraux qui ont voulu débuter simples soldats.Aussi, en même temps que l'ingéniosité de l'esprit, possédait-il la suprême habileté de main.Ses muscles présentaient de remarquables symptômes de tonicité.Véritablement homme d'action en même temps qu'homme de pensée, il agissait sans effort, sous l'influence d'une large expansion vitale, ayant cette persistance vivace qui défie toute mauvaise chance.

Très instruit, très pratique, très débrouillard», pour employer un mot de la langue militaire française, c'était un tempérament superbe, car, tout en restant maître de lui, quelles que fussent les circonstances, il remplissait au plus haut degré ces trois conditions dont l'ensemble détermine l'énergie humaine: activité d'esprit et de corps, impétuosité des désirs, puissance de la volonté.Et sa devise aurait pu être celle de Guillaume d'Orange au XVIIe siècle: «Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.» En même temps, Cyrus Smith était le courage personnifié.Il avait été de toutes les batailles pendant cette guerre de Sécession.Après avoir commencé sous Ulysse Grant dans les volontaires de l'Illinois, il s'était battu à Paducah, à Belmont, à Pittsburg-Landing, au siège de Corinth, à Port-Gibson, à la Rivière-Noire, à Chattanoga, à Wilderness, sur le Potomak, partout et vaillamment, en soldat digne du général qui répondait: «Je ne compte jamais mes morts!» Et, cent fois, Cyrus Smith aurait dû être au nombre de ceux-là que ne comptait pas le terrible Grant, mais dans ces combats, où il ne s'épargnait guère, la chance le favorisa toujours, jusqu'au moment où il fut blessé et pris sur le champ de bataille de Richmond.En même temps que Cyrus Smith, et le même jour, un autre personnage important tombait au pouvoir des sudistes.Ce n'était rien moins que l'honorable Gédéon Spilett, reporter» du New-York Herald, qui avait été chargé de suivre les péripéties de la guerre au milieu des armées du Nord.

Gédéon Spilett était de la race de ces étonnants chroniqueurs anglais ou américains, des Stanley et autres, qui ne reculent devant rien pour obtenir une information exacte et pour la transmettre à leur journal dans les plus brefs délais.Les journaux de l'Union, tels que le New-York Herald, forment de véritables puissances, et leurs délégués sont des représentants avec lesquels on compte.Gédéon Spilett marquait au premier rang de ces délégués.

Homme de grand mérite, énergique, prompt et prêt à tout, plein d'idées, ayant couru le monde entier, soldat et artiste, bouillant dans le conseil, résolu dans l'action, ne comptant ni peines, ni fatigues, ni dangers, quand il s'agissait de tout savoir, pour lui d'abord, et pour son journal ensuite, véritable héros de la curiosité, de l'information, de l'inédit, de l'inconnu, de l'impossible, c'était un de ces intrépides observateurs qui écrivent sous les balles, chroniquent» sous les boulets, et pour lesquels tous les périls sont des bonnes fortunes.

Lui aussi avait été de toutes les batailles, au premier rang, revolver d'une main, carnet de l'autre, et la mitraille ne faisait pas trembler son crayon.

Il ne fatiguait pas les fils de télégrammes incessants, comme ceux qui parlent alors qu'ils n'ont rien à dire, mais chacune de ses notes, courtes, nettes, claires, portait la lumière sur un point important.D'ailleurs», l'humour» ne lui manquait pas.Ce fut lui qui, après l'affaire de la Rivière-Noire, voulant à tout prix conserver sa place au guichet du bureau télégraphique, afin d'annoncer à son journal le résultat de la bataille, télégraphia pendant deux heures les premiers chapitres de la Bible.Il en coûta deux mille dollars au New-York Herald, mais le New-York Herald fut le premier informé.

Gédéon Spilett était de haute taille.Il avait quarante ans au plus.Des favoris blonds tirant sur le rouge encadraient sa figure.Son œil était calme, vif, rapide dans ses déplacements.C'était l'œil d'un homme qui a l'habitude de percevoir vite tous les détails d'un horizon.Solidement bâti, il s'était trempé dans tous les climats comme une barre d'acier dans l'eau froide.Depuis dix ans, Gédéon Spilett était le reporter attitré du New-York Herald, qu'il enrichissait de ses chroniques et de ses dessins, car il maniait aussi bien le crayon que la plume.

Lorsqu'il fut pris, il était en train de faire la description et le croquis de la bataille.Les derniers mots relevés sur son carnet furent ceux-ci: «Un sudiste me couche en joue et...» Et Gédéon Spilett fut manqué, car, suivant son invariable habitude, il se tira de cette affaire sans une égratignure.

Cyrus Smith et Gédéon Spilett, qui ne se connaissaient pas, si ce n'est de réputation, avaient été tous les deux transportés à Richmond.

L'ingénieur guérit rapidement de sa blessure, et ce fut pendant sa convalescence qu'il fit connaissance du reporter.Ces deux hommes se plurent et apprirent à s'apprécier.Bientôt, leur vie commune n'eut plus qu'un but, s'enfuir, rejoindre l'armée de Grant et combattre encore dans ses rangs pour l'unité fédérale.

Les deux Américains étaient donc décidés à profiter de toute occasion; mais bien qu'ils eussent été laissés libres dans la ville, Richmond était si sévèrement gardée, qu'une évasion devait être regardée comme impossible.Sur ces entre faits, Cyrus Smith fut rejoint par un serviteur, qui lui était dévoué à la vie, à la mort.

Cet intrépide était un nègre, né sur le domaine de l'ingénieur, d'un père et d'une mère esclaves, mais que, depuis longtemps, Cyrus Smith, abolitionniste de raison et de cœur, avait affranchi.L'esclave, devenu libre, n'avait pas voulu quitter son maître.

Il l'aimait à mourir pour lui.C'était un garçon de trente ans, vigoureux, agile, adroit, intelligent, doux et calme, parfois naïf, toujours souriant, serviable et bon.Il se nommait Nabuchodonosor, mais il ne répondait qu'à l'appellation abréviative et familière de Nab.

Quand Nab apprit que son maître avait été fait prisonnier, il quitta le Massachussets sans hésiter, arriva devant Richmond, et, à force de ruse et d'adresse, après avoir risqué vingt fois sa vie, il parvint à pénétrer dans la ville assiégée.Ce que furent le plaisir de Cyrus Smith, en revoyant son serviteur, et la joie de Nab à retrouver son maître, cela ne peut s'exprimer.

Mais si Nab avait pu pénétrer dans Richmond, il était bien autrement difficile d'en sortir, car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux.

Il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion avec quelques chances de succès, et cette occasion non seulement ne se présentait pas, mais il était malaisé de la faire naître.

Cependant, Grant continuait ses énergiques opérations.La victoire de Petersburg lui avait été très chèrement disputée.Ses forces, réunies à celles de Butler, n'obtenaient encore aucun résultat devant Richmond, et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dût être prochaine.Le reporter, auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter, ne pouvait plus y tenir.Il n'avait qu'une idée: sortir de Richmond et à tout prix.Plusieurs fois, même, il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables.

Cependant, le siège continuait, et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de Grant, certains assiégés avaient non moins hâte de s'enfuir, afin de rejoindre l'armée séparatiste, et, parmi eux, un certain Jonathan Forster, sudiste enragé.C'est qu'en effet, si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville, les fédérés ne le pouvaient pas non plus, car l'armée du Nord les investissait.Le gouverneur de Richmond, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus communiquer avec le général Lee, et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville, afin de hâter la marche de l'armée de secours.Ce Jonathan Forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon, afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes.

Le gouverneur autorisa la tentative.Un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de Jonathan Forster, que cinq de ses compagnons devaient suivre dans les airs.Ils étaient munis d'armes, pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant, et de vivres, pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait.

Le départ du ballon avait été fixé au 18 mars.Il devait s'effectuer pendant la nuit, et, avec un vent de nord-ouest de moyenne force, les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de Lee.

Mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise.Dès le 18, on put voir qu'il tournait à l'ouragan.Bientôt, la tempête devint telle, que le départ de Forster dut être différé, car il était impossible de risquer l'aérostat et ceux qu'il emporterait au milieu des éléments déchaînés.

Le ballon, gonflé sur la grande place de Richmond, était donc là, prêt à partir à la première accalmie du vent, et, dans la ville, l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas.

Le 18, le 19 mars se passèrent sans qu'aucun changement se produisît dans la tourmente.On éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon, attaché au sol, que les rafales couchaient jusqu'à terre.

La nuit du 19 au 20 s'écoula, mais, au matin, l'ouragan se développait encore avec plus d'impétuosité.Le départ était impossible.

Ce jour-là, l'ingénieur Cyrus Smith fut accosté dans une des rues de Richmond par un homme qu'il ne connaissait point.C'était un marin nommé Pencroff, âgé de trente-cinq à quarante ans, vigoureusement bâti, très hâlé, les yeux vifs et clignotants, mais avec une bonne figure.Ce Pencroff était un Américain du nord, qui avait couru toutes les mers du globe, et auquel, en fait d'aventures, tout ce qui peut survenir d'extraordinaire à un être à deux pieds sans plumes était arrivé.Inutile de dire que c'était une nature entreprenante, prête à tout oser, et qui ne pouvait s'étonner de rien.Pencroff, au commencement de cette année, s'était rendu pour affaires à Richmond avec un jeune garçon de quinze ans, Harbert Brown, du New-Jersey, fils de son capitaine, un orphelin qu'il aimait comme si c'eût été son propre enfant.N'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège, il s'y trouva donc bloqué, à son grand déplaisir, et il n'eut plus aussi, lui, qu'une idée: s'enfuir par tous les moyens possibles.Il connaissait de réputation l'ingénieur Cyrus Smith.Il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein.Ce jour-là, il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant sans plus de préparation:

«Monsieur Smith, en avez-vous assez de Richmond?»

L'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi, et qui ajouta à voix basse:

«Monsieur Smith, voulez-vous fuir?

— Quand cela?...» répondit vivement l'ingénieur, et on peut affirmer que cette réponse lui échappa, car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole.

Mais après avoir, d'un œil pénétrant, observé la loyale figure du marin, il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme.

«Qui êtes-vous?» demanda-t-il d'une voix brève.

Pencroff se fit connaître.

«Bien, répondit Cyrus Smith.Et par quel moyen me proposez-vous de fuir?

— Par ce fainéant de ballon qu'on laisse là à rien faire, et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès!...»

Le marin n'avait pas eu besoin d'achever sa phrase.

L'ingénieur avait compris d'un mot.Il saisit Pencroff par le bras et l'entraîna chez lui.

Là, le marin développa son projet, très simple en vérité.On ne risquait que sa vie à l'exécuter.

L'ouragan était dans toute sa violence, il est vrai, mais un ingénieur adroit et audacieux, tel que Cyrus Smith, saurait bien conduire un aérostat.

S'il eût connu la manœuvre, lui, Pencroff, il n'aurait pas hésité à partir, — avec Harbert, s'entend.Il en avait vu bien d'autres, et n'en était plus à compter avec une tempête!

Cyrus Smith avait écouté le marin sans mot dire, mais son regard brillait.L'occasion était là.Il n'était pas homme à la laisser échapper.Le projet n'était que très dangereux, donc il était exécutable.

La nuit, malgré la surveillance, on pouvait aborder le ballon, se glisser dans la nacelle, puis couper les liens qui le retenaient!Certes, on risquait d'être tué, mais, par contre, on pouvait réussir, et sans cette tempête...Mais sans cette tempête, le ballon fût déjà parti, et l'occasion, tant cherchée, ne se présenterait pas en ce moment!

«Je ne suis pas seul!...dit en terminant Cyrus Smith.

— Combien de personnes voulez-vous donc emmener?demanda le marin.

— Deux: mon ami Spilett et mon serviteur Nab.

— Cela fait donc trois, répondit Pencroff, et, avec Harbert et moi, cinq.Or, le ballon devait enlever six...

— Cela suffit.Nous partirons!» dit Cyrus Smith.

Ce «nous» engageait le reporter, mais le reporter n'était pas homme à reculer, et quand le projet lui fut communiqué, il l'approuva sans réserve.Ce dont il s'étonnait, c'était qu'une idée aussi simple ne lui fût pas déjà venue.Quant à Nab, il suivait son maître partout où son maître voulait aller.

«À ce soir alors, dit Pencroff.Nous flânerons tous les cinq, par là, en curieux!

— À ce soir, dix heures, répondit Cyrus Smith, et fasse le ciel que cette tempête ne s'apaise pas avant notre départ!»

Pencroff prit congé de l'ingénieur, et retourna à son logis, où était resté jeune Harbert Brown.Ce courageux enfant connaissait le plan du marin, et ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'il attendait le résultat de la démarche faite auprès de l'ingénieur.On le voit, c'étaient cinq hommes déterminés qui allaient ainsi se lancer dans la tourmente, en plein ouragan!

Non!L'ouragan ne se calma pas, et ni Jonathan Forster, ni ses compagnons ne pouvaient songer à l'affronter dans cette frêle nacelle!La journée fut terrible.L'ingénieur ne craignait qu'une chose: c'était que l'aérostat, retenu au sol et couché sous le vent, ne se déchirât en mille pièces.Pendant plusieurs heures, il rôda sur la place presque déserte, surveillant l'appareil.Pencroff en faisait autant de son côté, les mains dans les poches, et bâillant au besoin, comme un homme qui ne sait à quoi tuer le temps, mais redoutant aussi que le ballon ne vînt à se déchirer ou même à rompre ses liens et à s'enfuir dans les airs.

Le soir arriva.La nuit se fit très sombre.D'épaisses brumes passaient comme des nuages au ras du sol.Une pluie mêlée de neige tombait.Le temps était froid.Une sorte de brouillard pesait sur Richmond.Il semblait que la violente tempête eût fait comme une trêve entre les assiégeants et les assiégés, et que le canon eût voulu se taire devant les formidables détonations de l'ouragan.Les rues de la ville étaient désertes.Il n'avait pas même paru nécessaire, par cet horrible temps, de garder la place au milieu de laquelle se débattait l'aérostat.

Tout favorisait le départ des prisonniers, évidemment; mais ce voyage, au milieu des rafales déchaînées!...

«Vilaine marée!se disait Pencroff, en fixant d'un coup de poing son chapeau que le vent disputait à sa tête.Mais bah!on en viendra à bout tout de même!»

À neuf heures et demie, Cyrus Smith et ses compagnons se glissaient par divers côtés sur la place, que les lanternes de gaz, éteintes par le vent, laissaient dans une obscurité profonde.On ne voyait même pas l'énorme aérostat, presque entièrement rabattu sur le sol.

Indépendamment des sacs de lest qui maintenaient les cordes du filet, la nacelle était retenue par un fort câble passé dans un anneau scellé dans le pavé, et dont le double remontait à bord.

Les cinq prisonniers se rencontrèrent près de la nacelle.Ils n'avaient point été aperçus, et telle était l'obscurité, qu'ils ne pouvaient se voir eux-mêmes.

Sans prononcer une parole, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Nab et Harbert prirent place dans la nacelle, pendant que Pencroff, sur l'ordre de l'ingénieur, détachait successivement les paquets de lest.Ce fut l'affaire de quelques instants, et le marin rejoignit ses compagnons.

L'aérostat n'était alors retenu que par le double du câble, et Cyrus Smith n'avait plus qu'à donner l'ordre du départ.En ce moment, un chien escalada d'un bond la nacelle.

C'était Top, le chien de l'ingénieur, qui, ayant brisé sa chaîne, avait suivi son maître.Cyrus Smith craignant un excès de poids, voulait renvoyer le pauvre animal.

«Bah!un de plus!» dit Pencroff, en délestant la nacelle de deux sacs de sable.

Puis, il largua le double du câble, et le ballon, partant par une direction oblique, disparut, après avoir heurté sa nacelle contre deux cheminées qu'il abattit dans la furie de son départ.

L'ouragan se déchaînait alors avec une épouvantable violence.L'ingénieur, pendant la nuit, ne put songer à descendre, et quand le jour vint, toute vue de la terre lui était interceptée par les brumes.Ce fut cinq jours après seulement, qu'une éclaircie laissa voir l'immense mer au-dessous de cet aérostat, que le vent entraînait avec une vitesse effroyable!

On sait comment, de ces cinq hommes, partis le 20 mars, quatre étaient jetés, le 24 mars, sur une côte déserte, à plus de six mille milles de leur pays!

Et celui qui manquait, celui au secours duquel les quatre survivants du ballon couraient tout d'abord, c'était leur chef naturel, c'était l'ingénieur Cyrus Smith!

CHAPITRE III

L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avaient cédé, avait été enlevé par un coup de mer.

Son chien avait également disparu.Le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître.

«En avant!» s'écria le reporter.

Et tous quatre, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigues, commencèrent leurs recherches.

Le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde.

Il ne s'était pas écoulé deux minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre.Ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver.

«Cherchons!cherchons!cria Nab.

— Oui, Nab, répondit Gédéon Spilett, et nous le retrouverons!

— Vivant?

— Vivant!

— Sait-il nager?demanda Pencroff.

— Oui!répondit Nab!Et, d'ailleurs, Top est là!...»

Le marin, entendant la mer mugir, secoua la tête!

C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mille de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu.S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mille au plus que devait être situé ce point.

Il était près de six heures alors.La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure.Les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte est de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetés, — terre inconnue, dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique.Ils foulaient du pied un sol sablonneux, mêlé de pierres, qui paraissait dépourvu de toute espèce de végétation.

Ce sol, fort inégal, très raboteux, semblait en de certains endroits criblé de petites fondrières, qui rendaient la marche très pénible.De ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd, fuyant en toutes directions, que l'obscurité empêchait de voir.D'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées.

Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer.De temps en temps, les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris, et écoutaient si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'Océan.

Ils devaient penser, en effet, que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien Top, au cas où Cyrus Smith eût été hors d'état de donner signe d'existence, seraient arrivés jusqu'à eux.Mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac.Alors, la petite troupe reprenait sa marche en avant, et fouillait les moindres anfractuosités du littoral.

Après une course de vingt minutes, les quatre naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames.Le terrain solide manquait.Ils se trouvaient à l'extrémité d'une pointe aiguë, sur laquelle la mer brisait avec fureur.

«C'est un promontoire, dit le marin.Il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite, et nous gagnerons ainsi la franche terre.

— Mais s'il est là!répondit Nab, en montrant l'Océan, dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre.

— Eh bien, appelons-le!»

Et tous, unissant leurs voix, lancèrent un appel vigoureux, mais rien ne répondit.Ils attendirent une accalmie.Ils recommencèrent.Rien encore.

Les naufragés revinrent alors, en suivant le revers opposé du promontoire, sur un sol également sablonneux et rocailleux.Toutefois, Pencroff observa que le littoral était plus accore, que le terrain montait, et il supposa qu'il devait rejoindre, par une rampe assez allongée, une haute côte dont le massif se profilait confusément dans l'ombre.Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage.La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante, et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement.On entendait à peine le bruit du ressac.Sans doute, ce côté du promontoire formait une anse semi-circulaire, que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large.

Mais, à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et c'était aller à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied.Après un parcours d'un mille et demi, le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permît de revenir vers le nord.Il fallait pourtant bien que ce promontoire, dont on avait tourné la pointe, se rattachât à la franche terre.

Les naufragés, bien que leurs forces fussent épuisées, marchaient toujours avec courage, espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remît dans la direction première.Quel fut donc leur désappointement, quand, après avoir parcouru deux milles environ, ils se virent encore une fois arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée, faite de roches glissantes.

«Nous sommes sur un îlot!dit Pencroff, et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre!»

L'observation du marin était juste.Les naufragés avaient été jetés, non sur un continent, pas même sur une île, mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de deux mille en longueur, et dont la largeur était évidemment peu considérable.

Cet îlot aride, semé de pierres, sans végétation, refuge désolé de quelques oiseaux de mer, se rattachait-il à un archipel plus important?On ne pouvait l'affirmer.Les passagers du ballon, lorsque, de leur nacelle, ils entrevirent la terre à travers les brumes, n'avaient pu suffisamment reconnaître son importance.Cependant, Pencroff, avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre, croyait bien, en ce moment, distinguer dans l'ouest des masses confuses, qui annonçaient une côte élevée.

Mais, alors, on ne pouvait, par cette obscurité, déterminer à quel système, simple ou complexe, appartenait l'îlot.On ne pouvait non plus en sortir, puisque la mer l'entourait.Il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur, qui n'avait, hélas!signalé sa présence par aucun cri.

«Le silence de Cyrus ne prouve rien, dit le reporter.Il peut être évanoui, blessé, hors d'état de répondre momentanément, mais ne désespérons pas.»

Le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelque feu qui pourrait servir de signal à l'ingénieur.Mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches.Sable et pierres, il n'y avait pas autre chose.

On comprend ce que durent être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith.Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir.Il fallait attendre le jour.Ou l'ingénieur avait pu se sauver seul, et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte, ou il était perdu à jamais!

Ce furent de longues et pénibles heures à passer.Le froid était vif.Les naufragés souffrirent cruellement, mais ils s'en apercevaient à peine.Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos.

S'oubliant pour leur chef, espérant, voulant espérer toujours, ils allaient et venaient sur cet îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord, là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe.Ils écoutaient, ils criaient, ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême, et leurs voix devaient se transmettre au loin, car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère, et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle.Un des cris de Nab sembla même, à un certain moment, se reproduire en écho.Harbert le fit observer à Pencroff, en ajoutant:

«Cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée.»

Le marin fit un signe affirmatif.D'ailleurs ses yeux ne pouvaient le tromper.S'il avait, si peu que ce fût, distingué une terre, c'est qu'une terre était là.

Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab, et l'immensité, sur toute la partie est de l'îlot, demeura silencieuse.

Cependant le ciel se dégageait peu à peu.Vers minuit, quelques étoiles brillèrent, et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal.En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon, les constellations zénithales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent, et la Croix du Sud resplendissait alors au pôle austral du monde.

La nuit s'écoula.Vers cinq heures du matin, le 25 mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement.L'horizon restait sombre encore, mais, avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas.Le brouillard se déroulait en grosses volutes qui se déplaçaient lourdement.

C'était un contre-temps.Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux.Tandis que les regards de Nab et du reporter se projetaient sur l'Océan, le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest.Mais pas un bout de terre n'était visible.

«N'importe, dit Pencroff, si je ne vois pas la côte, je la sens...elle est là...là...aussi sûr que nous ne sommes plus à Richmond!»

Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever.

Ce n'était qu'une brumaille de beau temps.Un bon soleil en chauffait les couches supérieures, et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot.En effet, vers six heures et demie, trois quarts d'heure après le lever du soleil, la brume devenait plus transparente.Elle s'épaississait en haut, mais se dissipait en bas.Bientôt tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage; puis, la mer se montra suivant un plan circulaire, infinie dans l'est, mais bornée dans l'ouest par une côte élevée et abrupte.

Oui!la terre était là.Là, le salut, provisoirement assuré, du moins.Entre l'îlot et la côte, séparés par un canal large d'un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit.

Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot.C'était Nab.Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord.Personne n'eût pu le retenir.Pencroff le rappela, mais en vain.

Le reporter se disposait à suivre Nab.

Pencroff, allant alors à lui:

«Vous voulez traverser ce canal?demanda-t-il.

— Oui, répondit Gédéon Spilett.

— Eh bien, attendez, croyez-moi, dit le marin.Nab suffira à porter secours à son maître.Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême.Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant.Voyez, la marée baisse sur le sable.Prenons donc patience, et, à mer basse, il est possible que nous trouvions un passage guéable...

— Vous avez raison, répondit le reporter.Séparons-nous le moins que nous pourrons...»

Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant.Il le traversait suivant une direction oblique.On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe.Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte.Ce demi-mille qui séparait l'îlot de la terre, il employa plus d'une demi-heure à le franchir, et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti.

Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement; puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roches, qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot.

Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et, quand il fut hors de vue, ils reportèrent leurs regards sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé.C'était un maigre repas, mais, enfin, c'en était un.

La côte opposée formait une vaste baie, terminée, au sud, par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage.Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'arc-boutait à de hautes roches granitiques.Vers le nord, au contraire, la baie, s'évasant, formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé.Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de huit milles.À un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer, et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie.Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille.Devant l'îlot, le littoral se composait, en premier plan, d'une grève de sable, semée de roches noirâtres, qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante.Au deuxième plan, se détachait une sorte de courtine granitique, taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins.Elle se profilait ainsi sur une longueur de trois milles, et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme.Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrenant en éclats prismatiques, et faite de roches agglomérées et d'éboulis, s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale.Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre.

C'était une table nette, comme celle qui domine Cape-Town, au cap de Bonne-Espérance, mais avec des proportions plus réduites.Du moins, elle apparaissait telle, vue de l'îlot.Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé.On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres, dont l'agglomération se prolongeait au delà des limites du regard.Cette verdure réjouissait l'œil, vivement attristé par les âpres lignes du parement de granit.Enfin, tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins, resplendissait un sommet blanc, que frappaient les rayons solaires.C'était un chapeau de neiges, coiffant quelque mont éloigné.

On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent.Mais, à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eût pas hésité à leur donner une origine volcanique, car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien.

Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils allaient peut-être vivre de longues années, sur laquelle ils mourraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires!

«Eh bien!demanda Harbert, que dis-tu, Pencroff?

— Eh bien, répondit le marin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout.Nous verrons.Mais voici le jusant qui se fait sentir.Dans trois heures, nous tenterons le passage, et, une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver M Smith!»

Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions.

Trois heures plus tard, à mer basse, la plus grande partie des sables, formant le lit du canal, avait découvert.Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir.En effet, vers dix heures, Gédéon Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements, ils les mirent en paquet sur leur tête, et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds.Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nageait comme un poisson, et il s'en tira à merveille.Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé.Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits, qu'ils avaient préservés du contact de l'eau, et ils tinrent conseil.

CHAPITRE IV

Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre en cet endroit même, où il le rejoindrait, et, sans perdre un instant, il remonta le littoral, dans la direction qu'avait suivie, quelques heures auparavant, le nègre Nab.Puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur.

Harbert avait voulu l'accompagner.

«Restez, mon garçon, lui avait dit le marin.Nous avons à préparer un campement et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages.Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour.À chacun sa tâche.

— Je suis prêt, Pencroff, répondit Harbert.

— Bon!reprit le marin, cela ira.Procédons avec méthode.Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim.Il s'agit donc de trouver abri, feu et nourriture.La forêt a du bois, les nids ont des œufs: il reste à chercher la maison.

— Eh bien, répondit Harbert, je chercherai une grotte dans ces roches, et je finirai bien par découvrir quelque trou dans lequel nous pourrons nous fourrer!

— C'est cela, répondit Pencroff.En route, mon garçon.»

Et les voilà marchant tous deux au pied de l'énorme muraille, sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte.Mais, au lieu de remonter vers le nord, ils descendirent au sud.Pencroff avait remarqué, à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués, que la côte offrait une étroite coupée qui, suivant lui, devait servir de débouché à une rivière ou à un ruisseau.

Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et, de l'autre, il n'était pas impossible que le courant eût poussé Cyrus Smith de ce côté.

La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de trois cents pieds, mais le bloc était plein partout, et, même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire.C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, que le flot n'avait jamais rongé.Vers le sommet voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes, à bec allongé, comprimé et pointu, — volatiles très criards, peu effrayés de la présence de l'homme, qui, pour la première fois, sans doute, troublait ainsi leur solitude.Parmi ces palmipèdes, Pencroff reconnut plusieurs labbes, sortes de goélands auxquels on donne quelquefois le nom de stercoraires, et aussi de petites mouettes voraces qui nichaient dans les anfractuosités du granit.Un coup de fusil, tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux, en eût abattu un grand nombre; mais, pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil, et ni Pencroff, ni Harbert n'en avaient.

D'ailleurs, ces mouettes et ces labbes sont à peine mangeables, et leurs œufs même ont un détestable goût.

Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues, que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard.Sur ces roches, au milieu des varechs glissants, pullulaient des coquillages à double valve, que ne pouvaient dédaigner des gens affamés.Harbert appela donc Pencroff, qui se hâta d'accourir.

«Eh!ce sont des moules!s'écria le marin.Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent!

— Ce ne sont point des moules, répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches, ce sont des lithodomes.

— Et cela se mange?demanda Pencroff.

— Parfaitement.

— Alors, mangeons des lithodomes.»

Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert.Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle et avait toujours eu une véritable passion pour cette science.Son père l'avait poussé dans cette voie, en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant, intelligent et travailleur.Aussi ses instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite, et, pour son début, il ne se trompa pas.

Ces lithodomes étaient des coquillages oblongs, attachés par grappes et très adhérents aux roches.

Ils appartenaient à cette espèce de mollusques perforateurs qui creusent des trous dans les pierres les plus dures, et leur coquille s'arrondissait à ses deux bouts, disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire.

Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodomes, qui s'entre-bâillaient alors au soleil.Ils les mangèrent comme des huîtres, et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre, ni condiments d'aucune sorte.

Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés.Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce, et il n'était pas vraisemblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée.Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodomes, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre.Deux cents pas plus loin, ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à pleins bords.En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelque violent effort plutonien.À sa base s'échancrait une petite anse, dont le fond formait un angle assez aigu.Le cours d'eau mesurait là cent pieds de largeur, et ses deux berges, de chaque côté, n'en comptaient que vingt pieds à peine.

La rivière s'enfonçait presque directement entre les deux murs de granit qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure; puis, elle tournait brusquement et disparaissait sous un taillis à un demi-mille.

«Ici, l'eau!Là-bas, le bois!dit Pencroff.Eh bien, Harbert, il ne manque plus que la maison!»

L'eau de la rivière était limpide.Le marin reconnut qu'à ce moment de la marée, c'est-à-dire à basse mer, quand le flot montant n'y portait pas, elle était douce.Ce point important établi, Harbert chercha quelque cavité qui pût servir de retraite, mais ce fut inutilement.Partout la muraille était lisse, plane et d'aplomb.

Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau, et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé, non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers, tels qu'il s'en rencontre souvent dans les pays granitiques, et qui portent le nom de «Cheminées.»

Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides que laissaient entre eux ces granits, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre.Mais avec la lumière entrait aussi le vent, — une vraie bise de corridors, — et, avec le vent, le froid aigu de l'extérieur.Cependant, le marin pensa qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierres et de sable, on pourrait rendre les «Cheminées» habitables.Leur plan géométrique représentait ce signe typographique (...), qui signifie et cætera en abrégé.Or, en isolant la boucle supérieure du signe, par laquelle s'engouffrait le vent du sud et de l'ouest, on parviendrait sans doute à utiliser sa disposition inférieure.

«Voilà notre affaire, dit Pencroff, et, si jamais nous revoyions M Smith, il saurait tirer parti de ce labyrinthe.

— Nous le reverrons, Pencroff, s'écria Harbert, et quand il reviendra, il faut qu'il trouve ici une demeure à peu près supportable.Elle le sera si nous pouvons établir un foyer dans le couloir de gauche et y conserver une ouverture pour la fumée.

— Nous le pourrons, mon garçon, répondit le marin, et ces Cheminées — ce fut le nom que Pencroff conserva à cette demeure provisoire — feront notre affaire.Mais d'abord, allons faire provision de combustible.J'imagine que le bois ne nous sera pas inutile pour boucher ces ouvertures à travers lesquelles le diable joue de sa trompette!»

Harbert et Pencroff quittèrent les Cheminées, et, doublant l'angle, ils commencèrent à remonter la rive gauche de la rivière.Le courant en était assez rapide et charriait quelques bois morts.Le flot montant — et il se faisait déjà sentir en ce moment — devait le refouler avec force jusqu'à une distance assez considérable.Le marin pensa donc que l'on pourrait utiliser ce flux et ce reflux pour le transport des objets pesants.

Après avoir marché pendant un quart d'heure, le marin et le jeune garçon arrivèrent au brusque coude que faisait la rivière en s'enfonçant vers la gauche.À partir de ce point, son cours se poursuivait à travers une forêt d'arbres magnifiques.Ces arbres avaient conservé leur verdure, malgré la saison avancée, car ils appartenaient à cette famille des conifères qui se propage sur toutes les régions du globe, depuis les climats septentrionaux jusqu'aux contrées tropicales.

Le jeune naturaliste reconnut plus particulièrement des «déodars», essences très nombreuses dans la zone himalayenne, et qui répandaient un agréable arôme.Entre ces beaux arbres poussaient des bouquets de pins, dont l'opaque parasol s'ouvrait largement.Au milieu des hautes herbes, Pencroff sentit que son pied écrasait des branches sèches, qui crépitaient comme des pièces d'artifice.

«Bon, mon garçon, dit-il à Harbert, si moi j'ignore le nom de ces arbres, je sais du moins les ranger dans la catégorie du «bois à brûler», et, pour le moment, c'est la seule qui nous convienne!

— Faisons notre provision!» répondit Harbert, qui se mit aussitôt à l'ouvrage.

La récolte fut facile.Il n'était pas même nécessaire d'ébrancher les arbres, car d'énormes quantités de bois mort gisaient à leurs pieds.Mais si le combustible ne manquait pas, les moyens de transport laissaient à désirer.Ce bois étant très sec, devait rapidement brûler.De là, nécessité d'en rapporter aux Cheminées une quantité considérable, et la charge de deux hommes n'aurait pas suffi.C'est ce que fit observer Harbert.

«Eh!mon garçon, répondit le marin, il doit y avoir un moyen de transporter ce bois.Il y a toujours moyen de tout faire!Si nous avions une charrette ou un bateau, ce serait trop facile.

— Mais nous avons la rivière!dit Harbert.

— Juste, répondit Pencroff.La rivière sera pour nous un chemin qui marche tout seul, et les trains de bois n'ont pas été inventés pour rien.

— Seulement, fit observer Harbert, notre chemin marche en ce moment dans une direction contraire à la nôtre, puisque la mer monte!

— Nous en serons quittes pour attendre qu'elle baisse, répondit le marin, et c'est elle qui se chargera de transporter notre combustible aux Cheminées.Préparons toujours notre train.»

Le marin, suivi d'Harbert, se dirigea vers l'angle que la lisière de la forêt faisait avec la rivière.

Tous deux portaient, chacun en proportion de ses forces, une charge de bois, liée en fagots.Sur la berge se trouvait aussi une grande quantité de branches mortes, au milieu de ces herbes entre lesquelles le pied d'un homme ne s'était, probablement, jamais hasardé.Pencroff commença aussitôt à confectionner son train.

Dans une sorte de remous produit par une pointe de la rive et qui brisait le courant, le marin et le jeune garçon placèrent des morceaux de bois assez gros qu'ils avaient attachés ensemble avec des lianes sèches.Il se forma ainsi une sorte de radeau sur lequel fut empilée successivement toute la récolte, soit la charge de vingt hommes au moins.En une heure, le travail fut fini, et le train, amarré à la berge, dut attendre le renversement de la marée.

Il y avait alors quelques heures à occuper, et, d'un commun accord, Pencroff et Harbert résolurent de gagner le plateau supérieur, afin d'examiner la contrée sur un rayon plus étendu.

Précisément, à deux cents pas en arrière de l'angle formé par la rivière, la muraille, terminée par un éboulement de roches, venait mourir en pente douce sur la lisière de la forêt.C'était comme un escalier naturel.Harbert et le marin commencèrent donc leur ascension.Grâce à la vigueur de leurs jarrets, ils atteignirent la crête en peu d'instants, et vinrent se poster à l'angle qu'elle faisait sur l'embouchure de la rivière.En arrivant, leur premier regard fut pour cet Océan qu'ils venaient de traverser dans de si terribles conditions!Ils observèrent avec émotion toute cette partie du nord de la côte, sur laquelle la catastrophe s'était produite.C'était là que Cyrus Smith avait disparu.Ils cherchèrent des yeux si quelque épave de leur ballon, à laquelle un homme aurait pu s'accrocher, ne surnagerait pas encore.Rien!La mer n'était qu'un vaste désert d'eau.Quant à la côte, déserte aussi.Ni le reporter, ni Nab ne s'y montraient.Mais il était possible qu'en ce moment, tous deux fussent à une telle distance, qu'on ne pût les apercevoir.

«Quelque chose me dit, s'écria Harbert, qu'un homme aussi énergique que M Cyrus n'a pas pu se laisser noyer comme le premier venu.Il doit avoir atteint quelque point du rivage.N'est-ce pas, Pencroff?»

Le marin secoua tristement la tête.Lui n'espérait guère plus revoir Cyrus Smith; mais, voulant laisser quelque espoir à Harbert:

«Sans doute, sans doute, dit-il, notre ingénieur est homme à se tirer d'affaire là où tout autre succomberait!...»

Cependant, il observait la côte avec une extrême attention.Sous ses yeux se développait la grève de sable, bornée, sur la droite de l'embouchure, par des lignes de brisants.Ces roches, encore émergées, ressemblaient à des groupes d'amphibies couchés dans le ressac.Au delà de la bande d'écueils, la mer étincelait sous les rayons du soleil.Dans le sud, une pointe aiguë fermait l'horizon, et l'on ne pouvait reconnaître si la terre se prolongeait dans cette direction, ou si elle s'orientait sud-est et sud-ouest, ce qui eût fait de cette côte une sorte de presqu'île très allongée.À l'extrémité septentrionale de la baie, le dessin du littoral se poursuivait à une grande distance, suivant une ligne plus arrondie.Là, le rivage était bas, plat, sans falaise, avec de larges bancs de sable, que le reflux laissait à découvert.

Pencroff et Harbert se retournèrent alors vers l'ouest.Leur regard fut tout d'abord arrêté par la montagne à cime neigeuse, qui se dressait à une distance de six ou sept milles.Depuis ses premières rampes jusqu'à deux milles de la côte, s'étendaient de vastes masses boisées, relevées de grandes plaques vertes dues à la présence d'arbres à feuillage persistant.Puis, de la lisière de cette forêt jusqu'à la côte même, verdoyait un large plateau semé de bouquets d'arbres capricieusement distribués.Sur la gauche, on voyait par instants étinceler les eaux de la petite rivière, à travers quelques éclaircies, et il semblait que son cours assez sinueux la ramenait vers les contre-forts de la montagne, entre lesquels elle devait prendre sa source.Au point où le marin avait laissé son train de bois, elle commençait à couler entre les deux hautes murailles de granit; mais si, sur sa rive gauche, les parois demeuraient nettes et abruptes, sur la rive droite, au contraire, elles s'abaissaient peu à peu, les massifs se changeant en rocs isolés, les rocs en cailloux, les cailloux en galets jusqu'à l'extrémité de la pointe.

«Sommes-nous sur une île?murmura le marin.

— En tout cas, elle semblerait être assez vaste!répondit le jeune garçon.

— Une île, si vaste qu'elle fût, ne serait toujours qu'une île!» dit Pencroff.

Mais cette importante question ne pouvait encore être résolue.Il fallait en remettre la solution à un autre moment.Quant à la terre elle-même, île ou continent, elle paraissait fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions.

«Cela est heureux, fit observer Pencroff, et, dans notre malheur, il faut en remercier la Providence.

— Dieu soit donc loué!» répondit Harbert, dont le cœur pieux était plein de reconnaissance pour l'Auteur de toutes choses.

Pendant longtemps, Pencroff et Harbert examinèrent cette contrée sur laquelle les avait jetés leur destinée, mais il était difficile d'imaginer, après une si sommaire inspection, ce que leur réservait l'avenir.

Puis ils revinrent, en suivant la crête méridionale du plateau de granit, dessinée par un long feston de roches capricieuses, qui affectaient les formes les plus bizarres.Là vivaient quelques centaines d'oiseaux nichés dans les trous de la pierre.Harbert, en sautant sur les roches, fit partir toute une troupe de ces volatiles.

«Ah!s'écria-t-il, ceux-là ne sont ni des goélands, ni des mouettes!

— Quels sont donc ces oiseaux?demanda Pencroff.

On dirait, ma foi, des pigeons!

— En effet, mais ce sont des pigeons sauvages, ou pigeons de roche, répondit Harbert.Je les reconnais à la double bande noire de leur aile, à leur croupion blanc, à leur plumage bleu-cendré.Or, si le pigeon de roche est bon à manger, ses œufs doivent être excellents, et, pour peu que ceux-ci en aient laissé dans leurs nids!...

— Nous ne leur donnerons pas le temps d'éclore, si ce n'est sous forme d'omelette!répondit gaîment Pencroff.

— Mais dans quoi feras-tu ton omelette?demanda Harbert.Dans ton chapeau?

— Bon!répondit le marin, je ne suis pas assez sorcier pour cela.Nous nous rabattrons donc sur les œufs à la coque, mon garçon, et je me charge d'expédier les plus durs!»

Pencroff et le jeune garçon examinèrent avec attention les anfractuosités du granit, et ils trouvèrent, en effet, des œufs dans certaines cavités!Quelques douzaines furent recueillies, puis placées dans le mouchoir du marin, et, le moment approchant où la mer devait être pleine, Harbert et Pencroff commencèrent à redescendre vers le cours d'eau.

Quand ils arrivèrent au coude de la rivière, il était une heure après midi.

Le courant se renversait déjà.Il fallait donc profiter du reflux pour amener le train de bois à l'embouchure.Pencroff n'avait pas l'intention de laisser ce train s'en aller, au courant, sans direction, et il n'entendait pas, non plus, s'y embarquer pour le diriger.Mais un marin n'est jamais embarrassé, quand il s'agit de câbles ou de cordages, et Pencroff tressa rapidement une corde longue de plusieurs brasses au moyen de lianes sèches.Ce câble végétal fut attaché à l'arrière du radeau, et le marin le tint à la main, tandis que Harbert, repoussant le train avec une longue perche, le maintenait dans le courant.

Le procédé réussit à souhait.L'énorme charge de bois, que le marin retenait en marchant sur la rive, suivit le fil de l'eau.La berge était très accore, il n'y avait pas à craindre que le train ne s'échouât, et, avant deux heures, il arrivait à l'embouchure, à quelques pas des Cheminées.

CHAPITRE V

Le premier soin de Pencroff, dès que le train de bois eut été déchargé, fut de rendre les Cheminées habitables, en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissait le courant d'air.Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries de l'(...), ouvertes aux vents du sud, et en isolèrent la boucle supérieure.Un seul boyau, étroit et sinueux, qui s'ouvrait sur la partie latérale, fut ménagé, afin de conduire la fumée au dehors et de provoquer le tirage du foyer.Les Cheminées se trouvaient ainsi divisées en trois ou quatre chambres, si toutefois on peut donner ce nom à autant de tanières sombres, dont un fauve se fût à peine contenté.Mais on y était au sec, et l'on pouvait s'y tenir debout, du moins dans la principale de ces chambres, qui occupait le centre.Un sable fin en couvrait le sol, et, tout compte fait, on pouvait s'en arranger, en attendant mieux.

Tout en travaillant, Harbert et Pencroff causaient.

«Peut-être, disait Harbert, nos compagnons auront-ils trouvé une meilleure installation que la nôtre?

— C'est possible, répondait le marin, mais, dans le doute, ne t'abstiens pas!Mieux vaut une corde de trop à son arc que pas du tout de corde!

— Ah!répétait Harbert, qu'ils ramènent M Smith, qu'ils le retrouvent, et nous n'aurons plus qu'à remercier le ciel!

— Oui!murmurait Pencroff.C'était un homme celui-là, et un vrai!

— C'était...dit Harbert.Est-ce que tu désespères de le revoir jamais?

— Dieu m'en garde!» répondit le marin.

Le travail d'appropriation fut rapidement exécuté, et Pencroff s'en déclara très satisfait.

«Maintenant, dit-il, nos amis peuvent revenir.Ils trouveront un abri suffisant.»

Restait à établir le foyer et à préparer le repas.

Besogne simple et facile, en vérité.De larges pierres plates furent disposées au fond du premier couloir de gauche, à l'orifice de l'étroit boyau qui avait été réservé.Ce que la fumée n'entraînerait pas de chaleur au dehors suffirait évidemment à maintenir une température convenable au dedans.La provision de bois fut emmagasinée dans l'une des chambres, et le marin plaça sur les pierres du foyer quelques bûches, entremêlées de menu bois.

Le marin s'occupait de ce travail, quand Harbert lui demanda s'il avait des allumettes.

«Certainement, répondit Pencroff, et j'ajouterai: Heureusement, car, sans allumettes ou sans amadou, nous serions fort embarrassés!

— Nous pourrions toujours faire du feu comme les sauvages, répondit Harbert, en frottant deux morceaux de bois secs l'un contre l'autre?

— Eh bien!essayez, mon garçon, et nous verrons si vous arriverez à autre chose qu'à vous rompre les bras!

— Cependant, c'est un procédé très simple et très usité dans les îles du Pacifique.

— Je ne dis pas non, répondit Pencroff, mais il faut croire que les sauvages connaissent la manière de s'y prendre, ou qu'ils emploient un bois particulier, car, plus d'une fois déjà, j'ai voulu me procurer du feu de cette façon, et je n'ai jamais pu y parvenir!J'avoue donc que je préfère les allumettes!Où sont mes allumettes?»

Pencroff chercha dans sa veste la boîte qui ne le quittait jamais, car il était un fumeur acharné.Il ne la trouva pas.Il fouilla les poches de son pantalon, et, à sa stupéfaction profonde, il ne trouva point davantage la boîte en question.

«Voilà qui est bête, et plus que bête!dit-il en regardant Harbert.Cette boîte sera tombée de ma poche, et je l'ai perdue!Mais, vous, Harbert, est-ce que vous n'avez rien, ni briquet, ni quoi que ce soit qui puisse servir à faire du feu?

— Non, Pencroff!»

Le marin sortit, suivi du jeune garçon, et se grattant le front avec vivacité.Sur le sable, dans les roches, près de la berge de la rivière, tous deux cherchèrent avec le plus grand soin, mais inutilement.La boîte était en cuivre et n'eût point échappé à leurs yeux.

«Pencroff, demanda Harbert, n'as-tu pas jeté cette boîte hors de la nacelle?

— Je m'en suis bien gardé, répondit le marin.Mais, quand on a été secoués comme nous venons de l'être, un si mince objet peut avoir disparu.Ma pipe, elle-même, m'a bien quitté!Satanée boîte!Où peut-elle être?

— Eh bien, la mer se retire, dit Harbert, courons à l'endroit où nous avons pris terre.»

Il était peu probable qu'on retrouvât cette boîte que les lames avaient dû rouler au milieu des galets, à marée haute, mais il était bon de tenir compte de cette circonstance.Harbert et Pencroff se dirigèrent rapidement vers le point où ils avaient atterri la veille, à deux cents pas environ des Cheminées.

Là, au milieu des galets, dans le creux des roches, les recherches furent faites minutieusement.Résultat nul.Si la boîte était tombée en cet endroit, elle avait dû être entraînée par les flots.À mesure que la mer se retirait, le marin fouillait tous les interstices des roches, sans rien trouver.C'était une perte grave dans la circonstance, et, pour le moment, irréparable.

Pencroff ne cacha point son désappointement très vif.Son front s'était fortement plissé.Il ne prononçait pas une seule parole.Harbert voulut le consoler en faisant observer que, très probablement, les allumettes auraient été mouillées par l'eau de mer, et qu'il eût été impossible de s'en servir.

«Mais non, mon garçon, répondit le marin.Elles étaient dans une boîte en cuivre qui fermait bien!Et maintenant, comment faire?

— Nous trouverons certainement moyen de nous procurer du feu, dit Harbert.M Smith ou M Spilett ne seront pas à court comme nous!

— Oui, répondit Pencroff, mais, en attendant, nous sommes sans feu, et nos compagnons ne trouveront qu'un triste repas à leur retour!

— Mais, dit vivement Harbert, il n'est pas possible qu'ils n'aient ni amadou, ni allumettes!

— J'en doute, répondit le marin en secouant la tête.D'abord Nab et M Smith ne fument pas, et je crains bien que M Spilett n'ait plutôt conservé son carnet que sa boîte d'allumettes!»

Harbert ne répondit pas.La perte de la boîte était évidemment un fait regrettable.Toutefois, le jeune garçon comptait bien que l'on se procurerait du feu d'une manière ou d'une autre.Pencroff, plus expérimenté, et bien qu'il ne fût point homme à s'embarrasser de peu, ni de beaucoup, n'en jugeait pas ainsi.En tout cas, il n'y avait qu'un parti à prendre: attendre le retour de Nab et du reporter.Mais il fallait renoncer au repas d'œufs durcis qu'il voulait leur préparer, et le régime de chair crue ne lui semblait, ni pour eux, ni pour lui-même, une perspective agréable.

Avant de retourner aux Cheminées, le marin et Harbert, dans le cas où le feu leur manquerait définitivement, firent une nouvelle récolte de lithodomes, et ils reprirent silencieusement le chemin de leur demeure.

Pencroff, les yeux fixés à terre, cherchait toujours son introuvable boîte.Il remonta même la rive gauche de la rivière depuis son embouchure jusqu'à l'angle où le train de bois avait été amarré.

Il revint sur le plateau supérieur, il le parcourut en tous sens, il chercha dans les hautes herbes sur la lisière de la forêt, — le tout vainement.

Il était cinq heures du soir, quand Harbert et lui rentrèrent aux Cheminées.Inutile de dire que les couloirs furent fouillés jusque dans leurs plus sombres coins, et qu'il fallut y renoncer décidément.

Vers six heures, au moment où le soleil disparaissait derrière les hautes terres de l'ouest, Harbert, qui allait et venait sur la grève, signala le retour de Nab et de Gédéon Spilett.

Ils revenaient seuls!...Le jeune garçon éprouva un inexprimable serrement de cœur.Le marin ne s'était point trompé dans ses pressentiments.

L'ingénieur Cyrus Smith n'avait pu être retrouvé!

Le reporter, en arrivant, s'assit sur une roche, sans mot dire.Épuisé de fatigue, mourant de faim, il n'avait pas la force de prononcer une parole!

Quant à Nab, ses yeux rougis prouvaient combien il avait pleuré, et de nouvelles larmes qu'il ne put retenir dirent trop clairement qu'il avait perdu tout espoir!

Le reporter fit le récit des recherches tentées pour retrouver Cyrus Smith.Nab et lui avaient parcouru la côte sur un espace de plus de huit milles, et, par conséquent, bien au delà du point où s'était effectuée l'avant-dernière chute du ballon, chute qui avait été suivie de la disparition de l'ingénieur et du chien Top.La grève était déserte.Nulle trace, nulle empreinte.Pas un caillou fraîchement retourné, pas un indice sur le sable, pas une marque d'un pied humain sur toute cette partie du littoral.Il était évident qu'aucun habitant ne fréquentait cette portion de la côte.La mer était aussi déserte que le rivage, et c'était là, à quelques centaines de pieds de la côte, que l'ingénieur avait trouvé son tombeau.

En ce moment, Nab se leva, et d'une voix qui dénotait combien les sentiments d'espoir résistaient en lui:

«Non!s'écria-t-il, non!Il n'est pas mort!Non!cela n'est pas!Lui!allons donc!Moi!n'importe quel autre, possible!mais lui!jamais.C'est un homme à revenir de tout!...»

Puis, la force l'abandonnant:

«Ah!je n'en puis plus!» murmura-t-il.

Harbert courut à lui.

«Nab, dit le jeune garçon, nous le retrouverons!Dieu nous le rendra!Mais en attendant, vous avez faim!Mangez, mangez un peu, je vous en prie!»

Et, ce disant, il offrait au pauvre nègre quelques poignées de coquillages, maigre et insuffisante nourriture!

Nab n'avait pas mangé depuis bien des heures, mais il refusa.Privé de son maître, Nab ne pouvait ou ne voulait plus vivre!

Quant à Gédéon Spilett, il dévora ces mollusques; puis, il se coucha sur le sable au pied d'une roche.

Il était exténué, mais calme.

Alors, Harbert s'approcha de lui, et, lui prenant la main:

«Monsieur, dit-il, nous avons découvert un abri où vous serez mieux qu'ici.Voici la nuit qui vient.Venez vous reposer!Demain, nous verrons...»

Le reporter se leva, et, guidé par le jeune garçon, il se dirigea vers les Cheminées.En ce moment, Pencroff s'approcha de lui, et, du ton le plus naturel, il lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas sur lui une allumette.

Le reporter s'arrêta, chercha dans ses poches, n'y trouva rien et dit:

«J'en avais, mais j'ai dû tout jeter...»

Le marin appela Nab alors, lui fit la même demande, et reçut la même réponse.

«Malédiction!» s'écria le marin, qui ne put retenir ce mot.

Le reporter l'entendit, et, allant à Pencroff:

«Pas une allumette?dit-il.

— Pas une, et par conséquent pas de feu!

— Ah!s'écria Nab, s'il était là, mon maître, il saurait bien vous en faire!»

Les quatre naufragés restèrent immobiles et se regardèrent, non sans inquiétude.Ce fut Harbert qui le premier rompit le silence, en disant: